胆膵系の救急対応に加え内視鏡での低侵襲治療で

消化器内科分野を牽引

2023年に市立東大阪医療センターの消化器内科部長に就任された石井先生。東大阪の基幹病院として救急患者の受け入れにも尽力してきた先生に、消化器内科の現状と想いについてうかがいました。

センターの消化器内科

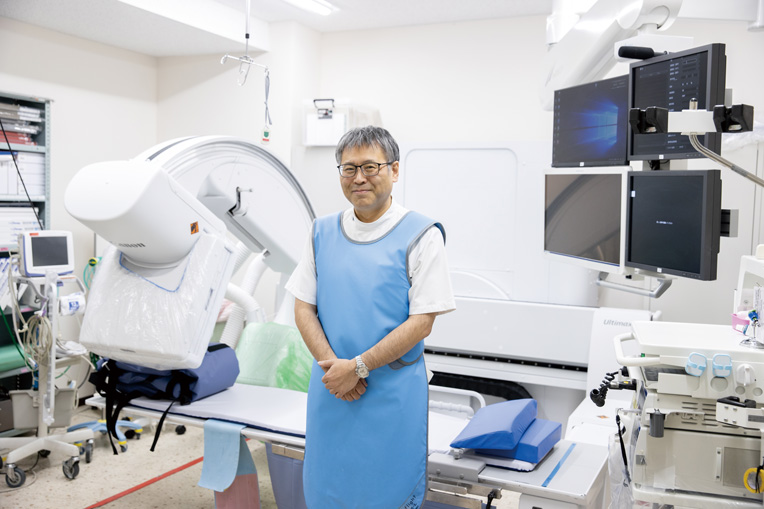

胆膵系の救急医療と内視鏡治療に取組む

「消化器内科は、幅広く多くの患者さんを診ることができる診療科という特徴があるのに加えて、内科の中でも救急医療に対応できることが魅力です」と話す石井先生。内視鏡を用いた低侵襲の治療に早い段階で着目し、消化器分野の救急医療にも尽力されてきた。「当センターは開業医の先生からの紹介を診療の基本としていますが、対応している疾患は多岐にわたっています。がん診療では、消化管はもとより肝臓にも対応していますし、緊急性の高い疾患に関しては、私が以前から専門で行っていた胆管炎などの胆膵系の救急医療にも積極的に対応できる体制が整っています」。石井先生の就任前に内視鏡室が拡充され、長年救急の分野で活躍されてきた石井先生の技術と経験が加わったことにより、市立東大阪医療センターの救急対応はよりスピーディに多くの患者に対応できるようになった。「そのような緊急処置への対応はもちろんですが、今の時代は疾患の早期発見が重要になります。胃がんや大腸がんであっても以前のように開腹手術ではなく、内視鏡を用いた低侵襲の治療が求められていると思いますので、当センターでも内視鏡治療には力を入れています」と石井先生。救急医療と内視鏡を用いた低侵襲のがん治療を中心に対応する消化器内科チームは、胆膵系を専門とする石井先生を中心に、胃と大腸、肝臓それぞれの専門医が在籍しており、円滑なチームワークを構築している。「昨今の働き方改革によって、特に救急医療の分野で人材の確保や配置などの課題が山積していますが、誰か一人に偏らないような円滑な仕組みづくりも私に課せられたミッションだと思っています」。

多方面との医療連携

ほかの診療科との円滑な連携 地域連携にも力を注ぐ

以前に比べてより専門性に分かれる現在の医療では、ほかの診療科との円滑な連携が不可欠。その点でも医局がひとつにまとまっている市立東大阪医療センターでは、診療科同士がフェイストゥフェイスのコミュニケーションが取れ、非常に風通しのよい環境にある。「総合病院では、様々な合併症を抱えている患者さんがいます。その場合は、一つの診療科では対応することが難しいので、診療科の連携がスムーズな点は助かっています。例えば胆膵系の処置などでは侵襲がかかりますので、鎮静が効かない人に、全身麻酔で処置をするなど、麻酔科との連携は不可欠なんです」。このようなほかの診療科との連携に加えて、地域の中核病院として開業医との医療連携にも心を配る石井先生。医師会の講演会に参加したり、クリニックを直接訪問するなど、センターが対応できる診療内容などの訴求にも積極的に取組んでいる。「当センターの内科は完全予約制となっているので、いかに開業医から紹介いただけるかが重要です。私は当センターに赴任してまだ1年少しなので、知らない開業医の方もいます。これからもっと積極的に地域連携を深めていく活動に注力していけたらと思っています」。

石井先生の医療への想い

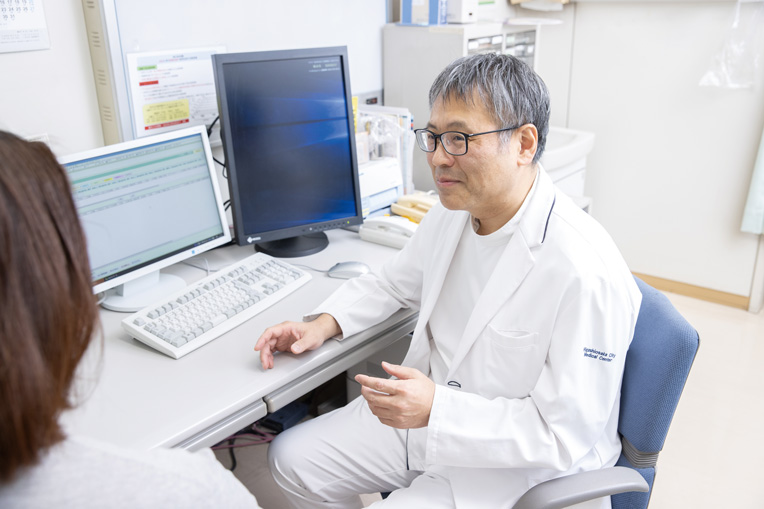

治療の選択肢を明確に示し患者に安心感を与える

「日々の診療で心がけている点としては、治療にはいろいろな選択肢があると思いますが、それらのメリット・デメリットを出来るだけわかりやすく説明すること。患者さんが治療方針を理解して納得のもとで選択してもらえるようにと配慮しています」と石井先生。治療の選択肢を明確に示すことは、患者にとって安心感にもつながり、紹介を基本とする当センターにとっても、地域全体にとってもメリットは大きい。「早期発見・早期治療が大切ですので、治療や検査などが必要な患者さんがいれば、適切で迅速な対応をさせていただきます」。東大阪エリアの医療向上に今後も邁進していく。